永井潔展 (九十歳記念)

戦前戦後の油彩水彩素描70点

9月26日から10月3日まで

「 セシオン杉並 」 で開かれます。

10:00 から 18:00

(9/28は休み / 初日 14:00から、最終日 16:00まで)

日本美術会創立メンバー 初代研究所所長

後援/日本美術会 終了しました

「永井潔個展に寄せて」 北野輝

‘永井潔''とは何者か。氏の仕事の多面性は、私たちにそんな疑問すら呼び起こす。たしかに彼は、戦後の民主的美術運動の実践と創作、理論の各面をリードし 続けてきた存在であることに間違いない。だが彼には、例えば芸術論を中心とする十冊をこえる著書があるだけでなく、その中には反映論に関する、専門の研究 者たちに先駆けた著書(『反映と創造』)すらあるのだ。しかし、氏は自らを著述家やその他としてでなく、あくまでも画家として自認、同定しておられる由。 だから、その氏の画業全体をたどる個展がこれまで開かれてこなかったのは、不思議でもありまた残念なことでもあった。

卒寿を記念する今回の個展には、幸にして作者所有の作品の中から戦前戦後の画業全体に及ぶ約70点が展示されるという。氏はかつて画集の後書きに、「鍛 造」や・「合唱」などの作品が失われてしまったことの無念さを洩らしておられた。それらが自信作であるばかりでなく、本格的に構想・構成されたタブロー画 の位置づけを持つからだろう。今回の個展にそれらが展示される由もないが、それらに並ぶ「注湯」や「燃える心臓」などを観ることができるのは幸いである。 また氏には多数の人物画、肖像画があるが、そのなかには対象人物の顕彰や記念のためのいわば「機会画」(機会詩Ge1egenheitsgedichtを もじっていえば)や習作の域を超えた、リアルな人間像の探求と成果があるのも見逃せない。人物画といえば、木炭素描の「母」(1950)はとりわけ忘れが たい。それは、1940年代末から50年代にかけて、戦後リアリズム美術の優作が相次いで生み出されていった時期の所産として、同じ小品の佐藤忠良「群馬 の人」(彫刻、1952)などと肩を並べるものであろう。付言すると、卓抜な描写力を生かした挿絵は、マイナーなジャンルの仕事として軽視されることな く、高く評価されて然るべきだろう。・・・いずれにしても、氏の画業の本格的な理解と評価は、遅まきながらこの個展をもって始まる、いや始めなければなら ない、といっても過言ではあるまい。それは単に‘永井潔''という一画家の仕事を問うだけにとどまらず、民主的美術運動とその創造の在り処と方向と成果を問 うことに重なるだろうし、リアリズム美術のあり方や氏のリアリズム論を実作との関係をもふまえて再検討すべき起点ともなるだろう。

「振り出しに戻る」 永井潔

レオナルド・ダ・ヴィンチ曰く「理論が作品に先立つことこそ最大の禍なれ」と。わが師硲伊之助も「理屈で描くな、感覚で描け」といった。その通りだと共感 しながらも、私は理屈にこだわらずにはいられなかった。野口弥太郎さんが私を批評した。「彼はあれもいけないこれもいけないと全部否定し手許になにも残ら なくなった」と。耳が痛いが、理屈にこだわって作品の成長を台なしにした人も、一人位はいてもよかろう、とも思う。それはその愚かな個人の禍であっても、 必ずしも杜会の禍ではない。

思えば、色価と実存、この二つの謎のせいで私は理屈っぼくなった。色価は音程のようなもの、これが狂っては絵にならない。又、目の前にいるのは一人一人か けがえのない実存であり、人間一般ではない。この謎にこだわることは、写生の初歩的課題の前で足踏みをつづけるようなものだ。かけがえのない実存に似せる ことを第一義にすれば、すべては肖像に傾く。世界の新傾向に素早く反應するような方向には、私の興味は遂に拡がらなかった。のろまな一生とは、思うが、振 り返って全然無駄な人生だったとは、思はない。

近頃日や耳が衰え、事物の細部がぼやけてわからなくなるにつれて、世界の全体像が却ってくっきり浮かび上がるような気がする。老人力とはこのことか。或い はこれからが本番なのかもしれない。昔は60歳が還暦だったが、おくての私は90歳で漸く振り出しに戻った。そのけじめの回顧展を実行委員の方々のお世話 で開くことができて嬉しい。

30日、会場で開かれたパーティー

永井潔展をみて - 身近な人々を見つめるやさしさ穏やかさ - 朽木 芳

戦後(第二次世界大戦後)の美術を調べようとする人なら、一九四〇年代から五〇年代のリアリズム論の論客、「永井潔」という名前は、資料のなかで必ず目に するはずである。画家にして理論家。『芸術論ノート』や『反映と創造』の著者。その永井さんが個展を開いた(十月三日終了、東京・セシオン杉並)。

御 年九十歳の個展が、画業を見わたすことのできる最初の展覧会だという。毎年、日本アンデパンダン展に出品し、旺盛に描き続けてきたことを思えば、どこか無 欲で控えめな感もある。芸術論のやや論争的なイメージと異なり、会場で伝わってきたものも、やさしく身近な人々を見つめる 穏やかさであった。

たとえば、裁縫をする和服姿の婦人を描いた「母」(一九五三年)。老眼鏡をかけ、息子である画家の方を振り向く表情が、人生の年輪を感じさせながらもやさ しい。そこには、ほんのり明るい壁の暖色など、色彩の効果もさりげなく生かされているようだ。

簡素な服装に両親への愛情

「父と母」(1948年)

「母」(1953年)

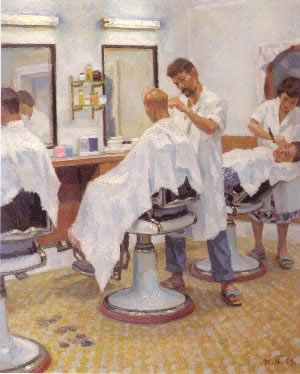

「床屋」(1959年)

「父 と母」(一九四八年)では、簡素な服装をした姿に、終戦後の困難な時代を生きる両親への愛情をにじませている。控えめにポーズをとる人たちだが、ていねい に筆を重ねながら描き、情感を定着させているのである。 永井さんの人物表現は、大切な人への想いを基礎にし、そこから周りの人々や社会へと広げてきたところがあるのではないか。油彩画だけでなく、デッサンの名 品「母」(一九五〇年)を含む何枚もの母親の肖像。成長していく娘、友人や仲間たち。そして、働く人々の姿も、「母」を見つめるやさしい視線とつながって いる。「床屋」(一九五九年)は、当時、最新の設備を入れたピカピカの理髪店を表したもので、理容師も、どこか誇らしげである。

それらの作品が、今日から見ても古びた風俗画に感じられないのは、人に注ぐ温かい気持ちの意味がいつの時代も変わらず、普遍 性をもっているからなのであろう。

多様性の中で芸術は輝く

会場にはほかに、鋳物工場に題材をとった「注湯」(一九六七年、六八年)シリーズ、「燃える心臓」(一九八七-二〇〇六年)のような構成的な作品もあり、 画業の展開を垣間見ることができた。

ところで、「リアリズム」は今日、写実的な描き方による表現だけでなく、多様で幅広い可能性があるものとしてとらえられている。そのような流れは、写実的 な永井さんの作品を先入観なく見るための条件もつくっているように思う。今回、私は、永井さんの作品の魅力を、時代をたどりな がら素直に感じることができた。会場を歩いていると、"作家は自分の世界にこだわって掘り下げようとするが、芸術の享受は幅の広い多様性のなかで輝く" と、作品から語りかけられているようにも思えた。

大正期のヒューマニズムを受け継いだ劉生風の静物画から一九四〇年代、五〇年代の人物や風景の作品、そしてその後の表現まで、理論家としての業績と併せ て、戦後美術史の中に一度置いてみる必要があるのではないか。そんなことも考えさせられた永井さんの個展であった。

(くつきかおる・美術評論家)